Der Gröbener Damm - Geschichte einer Straße

Im Jahr 1906 wurde der Verbindungsweg von Tremsdorf nach Gröben gepflastert und war damit über 20 Jahre lang die einzige befestigte Straße, die Tremsdorf mit der Außenwelt verband. Warum gerade dieser Weg so bedeutsam war, soll hier beleuchtet werden.

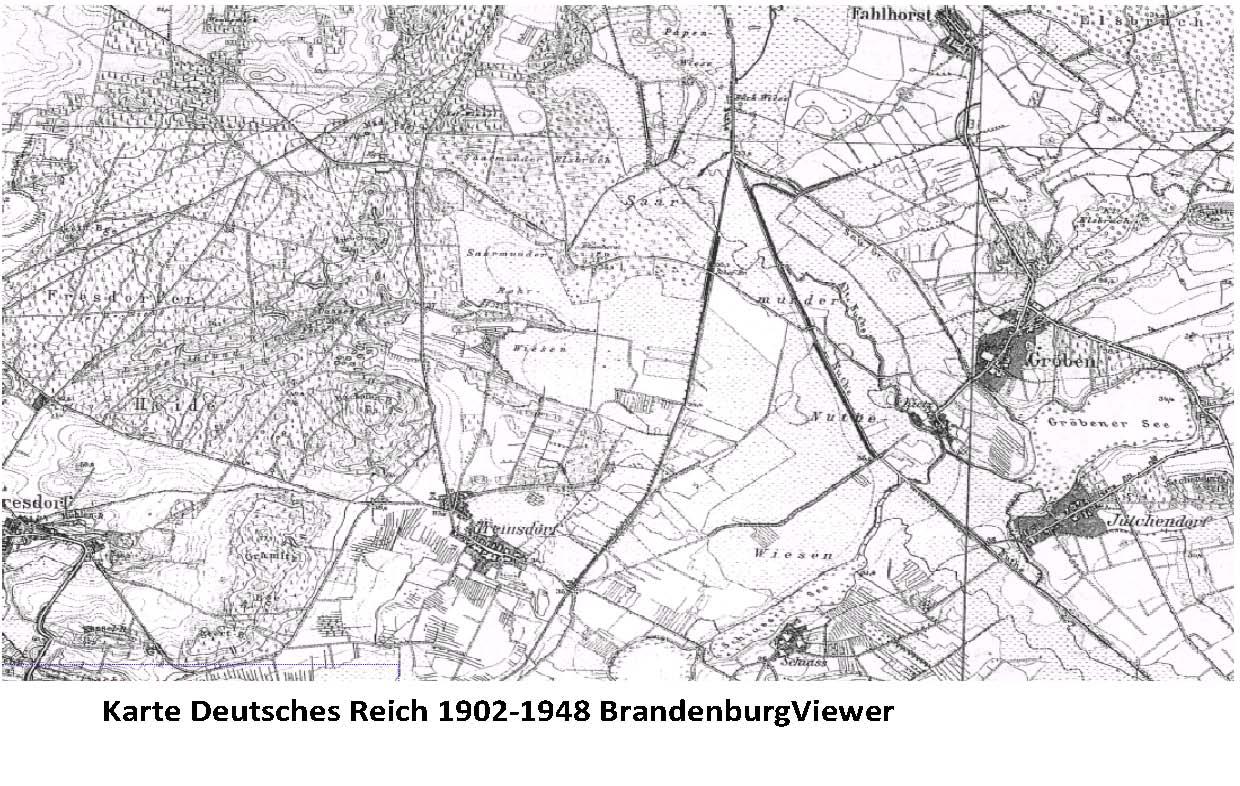

Versetzen wir uns zunächst zurück in die Zeit um 1000 n. Chr. Das von der letzten Eiszeit geprägte Gebiet mit seinen Endmoränen, Sandern und Urstromtälern war seit wenigen Jahrhunderten von Slawen besiedelt. Die leichten Sandböden und der Wasserreichtum boten ihnen gute Lebensbedingungen. Die Nuthe mit ihrem breiten Flusstal, die sich oft in mehrere Flussarme aufspaltete und gemächlich in Mäandern der Havel zufloss, bildete eine natürliche Grenze. Westlich der Nuthe siedelten Heveller mit mächtiger Burg in Spandau, östlich des Flusses ließen sich Spreewanen nieder, deren Slawenfürst in Köpenick residierte. Spätestens zu dem Zeitpunkt der deutschen Besiedelung der Zauche standen sich beide Völker feindlich gegenüber. Während die Zauche dem Askanier Albrecht dem Bären praktisch geschenkt wurde, leistete der Teltow noch lange Zeit Widerstand. Aus dieser Zeit stammt eine ganze Kette slawischer Burgwälle zwischen Trebbin und Potsdam, die sich alle östlich der Nuthe befanden und die den Teltow gegen die Zauche sicherten. Einige dieser Burgen (Potsdam, Saarmund, Klein Beuthen, Trebbin) wurden nach der Besiedelung des Teltow befestigt und ausgebaut und sicherten fortan den askanischen Teltow gegen das vom Erzbischof von Magdeburg mit sächsischen Gefolgsleuten besiedelte Gebiet der Ostzauche. Der sogenannte Thümensche Winkel stand unter dem Einfluss des Klosters Zinna und reichte bis Gröben. Die Alte Nutheburg am Gröbener Kietz verlor bald ihre Bedeutung und wird 1375 im Landbuch Karl IV. nicht mehr erwähnt. Inzwischen war das Gebiet durch die Anlage zahlreicher Mühlenstaue (Hakemühle, Wassermühle Saarmund) wahrscheinlich so sumpfig geworden, dass man es nur schwer passieren konnte. Letzter Übergang nördlich der Nieplitz war der Weg von Langerwisch nach Gröben/Trebbin, welcher an der heutigen BZR-Kiesgrube die alte Heerstraße, später Poststraße kreuzte und durch das Saarmunder Elsbruch führte. Im Bereich des heutigen Schäferwehres führte er über die sandigen Erhebungen zur Brücke über die alte Nuthe, an der Burg und am Kietz östlich vorbei nach Gröben.

Die Nutheniederung, die heute eine riesige Wiesen- und Weidenfläche ist, war damals von Erlenbruchwäldern bestanden. Ein großräumiges königliches Jagd-und Forstgebiet zog sich vom Ravensberg über den Eichberg und Saarmunder Berg bis zur Nieplitz, der Saarmund-Kunersdorfer Forst.

Während Gröben von deutschen Siedlern besetzt wurde, wurden die slawischen Sippenniederlassungen in die sumpfigen Gebiete abgedrängt. Sowohl der Gröbener Kietz als auch Tremsdorf gründeten sich aus der wendischen Bevölkerung, erhielten schwer zugängliche Flächen und lebten zunächst hauptsächlich vom Fischfang.

Zu leiden hatten die Dörfer diesseits und jenseits der Nuthe zu allen Zeiten unter ihrer Grenzlage. Man erfährt von endlosen Grenzstreitigkeiten zwischen dem Amt Saarmund und den Gutsbesitzern von Thümen und von Schlabrendorf, die auch die Holznutzung in den Erlenbruchwäldern entlang der Nuthe und die Fischereirechte betrafen. Endlich einigte man sich am 30. November 1584 in Saarmund darauf: „Was die Nute im Mertzen bestreichet, gehört den Schlabrendorffs zu, was aber über die Nute ist, gehöret dem Churfürsten zu“. (Par Gröben 21). Damit war es zumindest für die Tremsdorfer vorbei mit dem Fischfang. Sicher wäre das Dorf wie viele andere wüst gefallen, wenn sich nicht neue Erwerbsquellen aufgetan hätten. So wurde im Bereich zwischen Nieplitz und späterem Königsgraben 1476 die wahrscheinlich erste Saline der Mark gegründet, die bis zum 30-jährigen Krieg den Kurfürstlichen Hof mit Salz versorgte.

Auch den Kurfürsten ärgerte der geringe Einfluss auf die Gewässer weit und breit, die alle in Sächsischen Besitz waren. Vielleicht war dies einer der Gründe, warum er 1772 begann, die unzugänglichen Nuthesümpfe mit dem Nieplitz- oder Königsgraben (Körzin–Saarmund) zu entwässern. Lange schon waren die Nuthesümpfe und die kursächsische Enklave, die bei Schiaß begann, ein „ständiges Ärgernis und dabei von höchster staatlicher Importance“, weil ihm auf diesem Wege die „meist zwangsgepreßten königlichen Grenadiere“ in die Freiheit entkamen.

Im 18.Jh. führten das Wachstum der Städte Berlin und Brandenburg und die Industriealisierung zur Abholzung fast sämtlicher Waldbestände und auch zur Vernichtung der Erlenbruchwälder in diesem Gebiet. Nicht nur Bauholz und Steine, auch Brennholz, Torf und Lebensmittel mussten in die Städte gebracht werden. Dies hatte eine erste Begradigung der Nuthe zur Folge, die sie schiff- bzw. floßbar machte.

Der Tremsdorfer Schullehrer Hennings beschreibt um 1890 die Situation folgender-maßen:

„Für die Feldmark war der von Friedrich II. 1776 errichtete Königs- Graben von großem Vorteil, jedoch stellte sich dadurch ein anderer Übelstand ein, der für die Bewohner verhängnisvoll werden sollte. Bei längerem Regenwetter führte dieser nun soviel mehr Fremdwasser herbei, das in dieser Niederung längere Zeit stehen blieb und die Ernte vollständig vernichtete. Es muß Vorflut geschaffen werden, war das allgemeine Notgeschrei, und daran fehlt es heute noch, obgleich nach dieser Seite hin viel geschehen ist.

In der letzten Zeit hat sich der Übelstand dadurch vermehrt, daß uns durch die Berliner Rieselfelder noch mehr Wasser zugeführt wird. Für besondere Fälle ist eben die Nuthe zu schmal und das Bett nicht tief genug, um das zufließende Wasser aufnehmen zu können.“

Was war geschehen? In nur 100 Jahren war die Einwohnerzahl der Reichshauptstadt Berlin von 180.000 auf fast 2 Millionen angewachsen. Die Folgen waren insbesondere im Altkreis Teltow verheerend. Flüsse wie die Bäke verwandelten sich in stinkende Kloaken, Wälder und Felder versanken im Müll. Insbesondere der Landkreis Teltow war gefordert, Abhilfe zu schaffen. Bereits unter dem Landrat Prinz von Handjery (1870-1885) wurden 1881 die Rieselfelder im Bereich Großbeeren angelegt, die Vorflut bildete über den Großbeerener Graben die Nuthe. 1883 bis 1885 wurde für diesen Zweck der Lauf der Nuthe begradigt. Das Ende der Baumaßnahmen fiel schon in die Amtszeit des engagierten Ernst von Stubenrauch, welcher die Meliorationsmaßnahmen vorantrieb, die Bäke verrohrte und den Teltowkanal bauen ließ. Was des einen Freud ist oft des andern Leid. Den Kietzer Fischern, die seit Jahrhunderten vom Fisch- und Krebsfang in der Nuthe lebten, wurde praktisch die Existenz genommen. Der Fischbestand in der begradigten Nuthe, in die neben den Berliner auch die Luckenwalder Industrieabwässer stromabwärts kamen, ging gegen Null. Die berühmten Nuthekrebse starben aus. Aus den Fischern wurden Fischerkossäten, die sich auf den jetzt trockengelegten Sumpfflächen eine neue Existenz aufbauen mussten. Ernst von Stubenrauch, der auch die Versorgung der Metropole im Auge hatte, war stets darauf bedacht, den Landwirten günstige Bedingungen zu schaffen. Die Not der Kietzer Fischer konnte ihm schon deshalb nicht entgehen, weil seine rechte Hand im Kreis Gottfried Badenitz war, der ihn insbesondere bei der Finanzierung seiner Vorhaben mit seinem Bankhaus zur Seite stand. Gottfried, ab 1914 von Badenitz, war Besitzer der Güter Gröben und Siethen. So verwundert es nicht, dass mit dem Bau der Chaussee von Großbeuthen nach Drewitz 1895 auch der Abzweig zum Gröbener Kietz befestigt wurde. In der Amtszeit von Stubenrauchs war im Kreis Teltow ein gigantisches Straßenbauprogramm durchgeführt worden, was ihn zum fortschrittlichsten seiner Zeit machte.

Was aber geschah auf der anderen Nutheseite? Rudolf von Stülpnagel (1861-1897) und sein Nachfolger Bernhard von Tschirschky und Boegendorff (1898-1918) kümmerten sich wenig um den Nordosten des Kreises. Ihnen lagen zunächst die Wasserstraßen (Potsdam-Havelberg) und besonders die Eisenbahnen (Berlin-Blankenheimer Bahn und die Städtebahn Belzig-Brandenburg) am Herzen. Der Ausbau der Landstraßen blieb den Kommunen überlassen.

Im Zuge der 1883-85 durchgeführten Begradigungsmaßnahmen an der Nuthe, deren Bett im Bereich des Gröbener Kietzes jetzt mehrere hundert Meter nach Westen gewandert war, mussten natürlich zahlreiche Brücken errichtet werden, so auch die Schafsbrücke im Bereich des alten Landweges nach Langerwisch. Sehr langlebig waren die damals üblichen Holzbrücken nicht, was schon etwa 20 Jahre später zu neuen Überlegungen führte. Wo früher lediglich die alte Nuthe an günstigen Stellen überquert werden konnte, kamen nun Brücken über den Königsgraben und über die neue Nuthe dazu. Dazu kam die Auflösung der Königlichen Domaine Saarmund.

Im August 1901 beschloss der Kreistag Zauch-Belzig, Teile der Saarmunder Nuthewiesen (heute Flur 2) mit dem Gemeindebezirk Tremsdorf zu vereinigen, weil die Kolonie Saarmund diese Flächen nicht übernehmen wollte. Durch eine direkte Erschließung der entstandenen Inselflächen von Tremsdorf und Aufgabe der alten Wegeverbindung am Schäferwehr konnte eine Brücke über den Königsgraben gespart werden. Der Gröbener Kietz war schon 1895 nach Gröben eingemeindet worden und hatte eine befestigte Straße erhalten.

1903 legte der Beschluss des Teltower Kreistages zum „Weiterbau der Straße bis Tremsdorf den Grundstein für die neue Wegeführung. 1.563 Mark kostete damals der Bau der Brücke über die alte Nuthe. Die Gesamtkosten des 1906 abgeschlossenen Straßenbaus beliefen sich auf ganze 6071 Mark.“ Gemeint ist hier der Teltower Abschnitt bis zur neuen Nuthe.

Außerdem berichten 1995 Christa und Johannes Janhowiak in ihrem Buch „Unterwegs an Nuthe und Nieplitz“, folgendes vom Gröbener Fischerkietz: „ … in Nummer 6 an der Ecke Tremsdorfer Straße wohnte Schulze-Lehmann, weil er bis zur Eingemeindung nach Gröben der letzte Kietzer Dorfschulze war. Hof Nr. 7 fiel dem Bau der Tremsdorfer Straße 1903 zum Opfer. Er hat Bart-Lehmann gehört und wurde für 10.300 Mark verkauft.“

Auch die Bewohner der Teltowdörfer Gröben und Kietz wurden demzufolge an der Befestigung des Weges beteiligt.

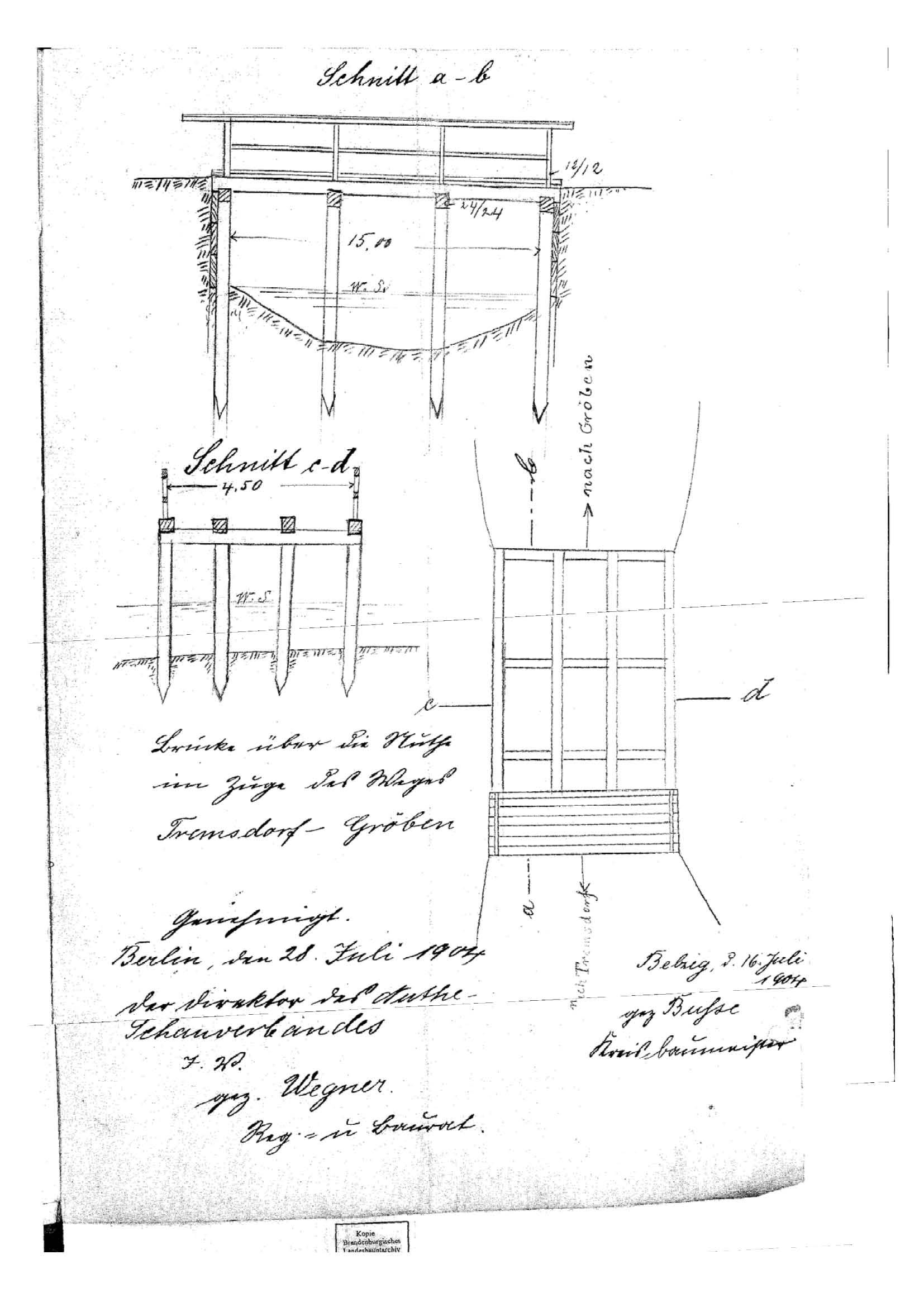

Welche Kosten von den Tremsdorfern für den Straßenbau zu tragen waren, konnte bisher nicht ermittelt werden, weil die Protokollbücher der Gemeinde nur bis ins Jahr 1912 zurückreichen. Im Juli 1904 beantragte der Landrat des Kreises Zauch-Belzig von Tschirschky beim Nuthe-Schau-Verband den Bau einer Holzbrücke über die Nuthe im Zuge des Weges Tremsdorf- Gröben, „welche von hiesigen Kreise gebaut und dauerhaft unterhalten wird“.

Euer Hochwohlgebohren überreiche

ich in

Euer Hochwohlgebohren überreiche

ich in

der Anlage die Zeichnung zum Bau einer

neuen Brücke über die Nuthe, welche

vom hiesigen Kreise neu erbaut und

dauerhaft unterhalten wird, im Zuge

des Weges Tremsdorf-Gröben, mit

der Bitte die durch §10 der Polizei-Ver-

ordnung des Nuthe Schau-Verbandes

bedingte Genehmigung erteilen zu

wollen.

Die Brücke erhält dieselben Dimen-

sionen als die jetzt Vorhandene.

von Tschirschky

B.28.7.04

Die durch das Schreiben vom

16. d.M. Nr. 7170 beantragte

Genehmigung zu dem Bau einer neuen Brücke über die

Nuthe im Zuge des Weges Tremsdorf -Gröben auf Maßgabe der wiederbei gefügten Skizze wird hierdurch erteilt unter Vorbehalt der Kosten dritter.

Von der Skizze ist eine Abzeichnung zu den hiesigen Akten einzureichen.

Saarmund, den 15 September 04

Im Jahr 1905 wurde schließlich mit dem Bau der „Kunststraße“ begonnen. Wer damals den Zuschlag für den Straßenbau bekommen hat, bleibt im Unklaren. Allerdings deutet eine kleine Episode darauf hin, dass die Steine ggf. aus dem Caputher Bereich stammten. So erfahren wir aus einem Polizeibericht vom Dezember 1905, der 100 Jahre später noch einmal in der MAZ veröffentlicht wurde: „Vier Fuhrleute aus der Ortschaft Caputh waren mit ihren Fuhrwerken beim Chausseebau der Straße zwischen Tremsdorf und Gröben beschäftigt. Sie kehrten nach Feierabend im Gasthof Zimmermann in Fahlhorst ein. Dabei versperrten sie durch das unsachgemäße Abstellen ihrer Fuhrwerke die Zufahrt zum Gehöft des Kolonisten Hofmann. Als dieser Feierabend gemacht hatte und mit seinem Fuhrwerk den Weg auf sein Anwesen versperrt sah, wandte er sich an die Kutscher. Diese rückten aber nicht zur Seite, sondern verprügelten den Kolonisten auf übelste Weise und rasten dann unter lautem Gegröle aus dem Dorf. Natürlich waren die Namen der Caputher bekannt und es wurde eine Anzeige in die Wege geleitet.“

Der alte Schullehrer Hennings, der 1907 im Alter von 65 Jahren pensioniert wurde, maß dem Bau der Straße keine Bedeutung bei. Ein entsprechender Eintrag in die Schulchronik erfolgte erst 1930 durch seinem Nachfolger Reinhold Henschke, der den Bau der Saarmunder Chaussee folgendermaßen beschrieb:

„Vom 1. März 1926 bis Oktober 1926 wurde die Straße von Saarmund nach Tremsdorf ( 4,2 km ) gepflastert.

Tremsdorf und die interessierten Gemeinden zahlten einen Zuschuß. Auf Tremsdorf entfielen ca. 22000 Mark. Man kann sich heute gar keine Vorstellung mehr von dem schlechten Verbindungsweg machen. Im Eichelkamp versanken die Wagen teilweise bis zur Achse. Oft mußte sogar ein Stück Weg durch den Wald gefahren werden. Jetzt erst erkennt man den Wert einer solchen Straße. Handel und Verkehr haben sich nach der Fertigstellung bedeutend gehoben.

Die Pflasterstraße nach Gröben ist 1905 /06 gebaut worden.“

Auch aus den Erinnerungen an Gröben von Irmgard von Künssberg, einer Enkelin des Hermann von Badewitz lässt sich unschwer erkennen, welche Erleichterung eine befestigte Straße für die Bewohner bedeutete:

„Was es gab waren niedrige, weit ausgedehnte, weite Flächen deckende Kiefernwälder, durchfurcht von tiefen Sandwegen. Mir ist heute noch das Mahlen der Wagenräder im Sand als stumpfer Klang im Ohr, ich sehe heute noch die bei Windstille stehende Staubwolke, die wandernde bei Wind. Wollte man bei Sonnenwetter eine lang anhaltende Staubwolke hinter dem Gefährt vermeiden, mußte man im Schritt die Sandwege befahren. Zu Anfang des Jahrhunderts waren die ersten Automobile ein Leiden für alle, die nicht drinsaßen, denn das Staubschlucken und Verhüllt werden, das Unsichtbargemachtwerden, war eine Prüfung für alle. ….Auch musste der Autolenker mit der Geschwindigkeit heruntergehen, da sonst Pferde vor den Fuhrwerken scheuten. Der Bauer musste dann anhalten und vor zu den Pferden gehen und sie beruhigen, Erst dann konnte das Auto ganz langsam vorbeifahren. „

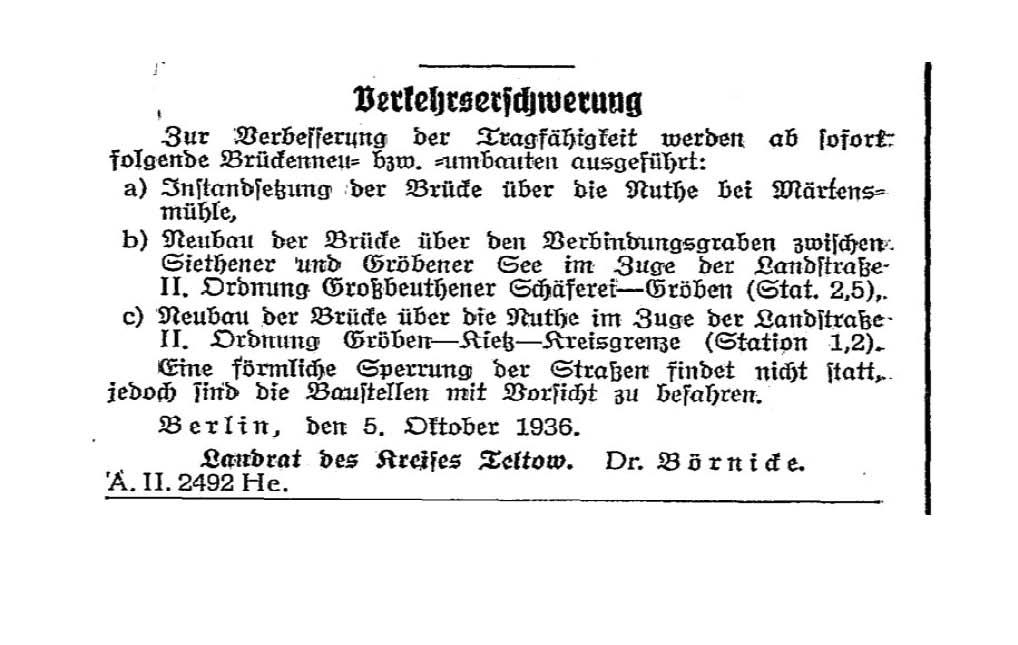

Die vom Landkreis Zauch-Belzig in nur 2 Monaten nach Genehmigung errichtete Holzbrücke von 1904 überstand weitere Meliorationsmaßnahmen an der Nuthe, die ab 1933 vom Reichsarbeitsdienst durchgeführt wurden.

Im Winter 1936/37 wurde die Brücke dann zur Betonbrücke, die man auch heute noch bewundern kann. In erster Linie wird der Bau der Reichsautobahn südlicher Berliner Ring zur Massivmachung der Brücke geführt haben, vielleicht waren Übergänge parallel zur Autobahn aber auch strategisch wichtig.

Die Tremsdorfer und Gröbener haben sich mit ihrer neuen Verbindung schnell angefreundet. Viele ältere Tremsdorfer erzählen heute noch gern vom Schneeschieben und Fastnachten. Große Schneefälle in den Kriegswintern und Verwehungen machten die Straße unpassierbar. Pferde, Fahrzeuge, Männer waren an der Front. Es blieb nur eins, die Jugend musste ran, denn das Milchauto musste durchkommen. Stundenlang haben sie die 3,5 km bis zur Nuthebrücke freigeschaufelt, haben sich bei Verwandten umgezogen und sind zum Fastnachten in Gröben geblieben.

Längst haben sich die Zeiten verändert. Eine sechsspurige Autobahn nimmt inzwischen den Durchgangsverkehr etwa drei Kilometer nördlich auf.

Im Jahre 2001 wurde die Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt, weil die Brücke nach nunmehr 63 Jahren schadhaft wurde. Schon in den 30-er Jahren kamen viele der ehemaligen Provinzialstraßen in Landeshoheit. Für das Land Brandenburg war die einst so wichtige Verbindung nicht mehr von Belang. Beide Kreise, heute Potsdam Mittelmark und Teltow-Fläming, sehen sich nicht mehr in der Pflicht, ihre Straße zu erhalten. Beide Großgemeinden, Nuthetal und Ludwigsfelde, sehen sich nicht im Stande, der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Den Dörfern Tremsdorf und Gröben sind heute die Hände gebunden, sie können nur bitten und appellieren:„ Rettet unsere Straße, wir brauchen sie!“

Angela Schneider, Ortschronistin Tremsdorf